Мотивация, будучи актом самоопределения, задаёт вектор когнитивно-образовательной деятельности для удовлетворения потребности ребёнка — Хочу всё знать!

Компетентность предполагает наличие у индивида

внутренней мотивации к качественному осуществлению

профессиональной деятельности,

присутствие профессиональных ценностей и

отношение к своей профессии как ценности

Н.П. Тропникова, Т.Ю. Угринова, В.О. Королёва

Мотивация, как способность достижения цели, играет наиважнейшую роль в формировании личности ребёнка в ходе самообучения, которого быть не может без смысла, ценности когнитивно-образовательной деятельности.

Низкая мотивация к учению

В ходе отчётов об успеваемости за полугодие и за учебный год администрация Хатангской средней школы-интерната, как правило, обвиняет именно школьников в том, что у них низкая мотивация к учению, потому что они плохо обучаемы.

В своих высказываниях, рассуждениях и утверждениях педагоги глубоко не этичны.

Потому что, в ходе эксперимента школьники показали обратное. Дети, скорее всего, думали не о том, чтобы получить знания ради оценки, а были движимы мотивом когнитивно-образовательной деятельности — Что это? Зачем это? Как это делается?

Независимо от того, представителем какой этнической группы являются, дети с одинаковым интересом и азартом:

- занимались математикой,

- легко составляли к уравнениям тексты задач,

- научились составлять и решать числовые выражения.

В процессе самообучения проявилась предметная преемственность, как показатель:

- мотивации к самообучению,

- проявления эффективности этнодидактической модели самообучения в целом.

Психологические условия формирования понятийного мышления

Успех ребёнка — это его ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ!

Очень важно также учитывать психологические условия усвоения понятия, формирования когнитивно-образовательной деятельности личности школьника:

- формирование мотивации, которая зависит от содержания этнодидактического пособия. Само содержание этноматериала по математике заинтриговало школьников, когда дети долганского этноса с неподдельным интересом наблюдали за рассуждениями своих родителей, педагогов, работников школы.

- естественная включённость взрослых. Взрослые настолько поглощались в этнокультурную среду, что в какой-то момент они забывали про свою функцию – только читать вслух и в темпе, потому что объём этноматериалов по математике очень велик, 68 страниц. Но самое главное, взрослые своей естественной включённостью в когнитивно-образовательную деятельность, на самом деле, стимулировали мотивацию школьников. Именно по этой причине экспериментатор не вмешивался в личностно-интеллектуальный процесс самообразования взрослых.

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что только самообучающаяся личность взрослого может быть главным стимулом проявления когнитивно-образовательной деятельности школьника.

Социальная природа формирования понятийного мышления

Чем сильнее педагоги и родители уважают себя, тем с большим пониманием смогут принять личность каждого ребёнка.

В этой связи необходимо напомнить, что ключевая цель интеллектуальной программы «ситуативная конкретика» заключается в социальной природе усвоения новых знаний, когда на основе «житейского понятия» формируется «научное понятие» как процесс поступательного преобразования когнитивно-образовательных действий, а понятия как продукта личностно-интеллектуального процесса самообучения.

Кроме того, в этнопособии рассматриваются темы школьной математики, которые, как показала многолетняя педагогическая практика, всегда вызывают затруднения у учащихся 5-11 классов.

Если понятия «обыкновенная дробь», «процент», «десятичная дробь», не будут усвоены адекватно, личностно, осознанно, осмысленно, то школьники всегда будут испытывать трудности при изучении основных аспектов алгебры:

- «алгебраические дроби»,

- «правила действий со степенями»,

- «действия с корнями»,

- «арифметическая и геометрическая прогрессии»,

- «логарифм»,

- «производная»,

- «интеграл» и т.д.

Принято считать, что наглядность является условием доступности содержания.

Что может быть нагляднее собственного житейского опыта?

Взрослые любят побеждать, но способны ли они вот также трудиться, многократно повторяя одни и те же действия в определённой последовательности?

Самообучение по этнодидактическому пособию происходит без заучивания, но с прочным смысловым запоминанием, потому что занимательный житейский сюжет:

- стимулировал детское воображение,

- создавал психологический комфорт. Поскольку содержание этноматериала по математике построено на предметах, хорошо знакомых школьникам по принципу родовое понятие и видовое понятие, как часть родового понятия:

- жилище и балок,

- мясо и оленина,

- одежда и парка,

- обувь – унты и т.д.

А также выполнен постепенный переход от «ситуативной конкретики» к «опорным сигналам» и «листу самоконтроля», то есть переход от практических, реальных действий школьника к символическим записям (материализация действия).

При этом все выполняемые операции и все используемые величины постоянно формулируются в русскоязычной речи.

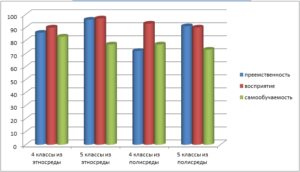

Предметная преемственность, эффективность самообучения

В качестве доказательства вышесказанному приведём сравнительную таблицу, где отражены показатели:

- коэффициента предметной преемственности,

- коэффициента эффективности этнопособия,

- коэффициента самообучения.

Следует особо подчеркнуть, что интегрирующим основанием всех выше перечисленных показателей является формирование самообучающейся личности школьника.

| Ступень школьного образования | Экспериментальная группа | Контрольная группа | ||||||||||

| Монокультурная среда (долганоязычная) | Поликультурная среда

(русскоязычная) |

Монокультурная среда (долганоязычная) | Поликультурная среда

(русскоязычная) |

|||||||||

| Коэф.

преемств |

Коэф.

эффект. |

Коэф. само

обуч |

Коэф.

преемств |

Коэф.

эффект. |

Коэф. само

обуч |

Коэф.

преемств |

Коэф.

эффект. |

Коэф. само

обуч |

Коэф.

преемств |

Коэф.

эффект. |

Коэф. само

обуч |

|

| Начальная школа | 86 % | 90 % | 83 % | 72 % | 93 % | 77 % | 21 % | 29 % | 59 % | 26 % | 33 % | 14 % |

| Основная школа | 96 % | 97 % | 77 % | 91 % | 90 % | 73 % | 54 % | 56 % | 25 % | 39 % | 23 % | 16 % |

Совокупность показателей преемственности, восприятия и самообучаемости

Из сводной таблицы и диаграммы видно, что показатели предметной преемственности и осознанного, осмысленного восприятия математических знаний у пятиклассников из этносреды выше, как и должно быть согласно их возрастным особенностям развития.

Из сводной таблицы и диаграммы видно, что показатели предметной преемственности и осознанного, осмысленного восприятия математических знаний у пятиклассников из этносреды выше, как и должно быть согласно их возрастным особенностям развития.

Но в тоже время, интересен факт высокого уровня самообучаемости четвероклассников из этносреды, показатель которого у четвероклассников выше, чем у пятиклассников. Видимо, сказалась продуктивность коммуникативно-регулятивного сотрудничества взрослых и детей.

А вот в поликультурной среде, где не было полноценного коммуникативно-математических знаний и самообучаемости выше, чем у пятиклассников.

Но у пятиклассников из этносреды, из полисреды показатель предметной преемственности выше, чем у четвероклассников в силу их возрастных особенностей.

Интерес: динамика развития, распада, перемещения

К этому следует добавить, что в ходе формирующего (обучающего) эксперимента изучалась динамика интересов, их развития, распада и перемещения в ходе самообучения на материалах этнодидактического пособия.

Нас интересовали,

- интерес, как акт самоопределения, который связан с конкретностью содержания дидактического этноматериала.

- качество самообучения, которое могло бы повлиять на динамику интересов.

- реализация способностей рассуждать, проверять на истинность свои высказывания,

- умение делать выводы, обобщая увиденное, прочитанное, сказанное, выслушанное, оспоримое, абстрагируясь от второстепенного,

- умение выделять главное, существенное, овладевая тем самым системой теоретического знания.

Стимулом формирования вышеописанных способностей послужил замысел разработки структуры и содержания этнопособия, когда конкретный описательный и повествовательный этноматериал запустил механизм логической работы мысли.

Свобода выбора есть главное условие возникновения мотивации

Главная мысль, которую я хочу донести до читателя, заключается в эффективности личностно-интеллектуального процесса самообучения, поскольку главным его принципом является СВОБОДА выбора личности ребёнка.

Потому что ни педагог, ни родитель не могут чувствовать и знать СИЛУ детской ИНТУИЦИИ. Следовательно, взрослым надо научиться доверять подсознательной логике ребёнка.

ВЫХОД: взрослым надо научиться вести с ребёнком грамотный и доверительный ДИАЛОГ.

Просто? Нет, сложно! Потому как взрослый не привык вести диалог, ему привычнее выполнять приказы, указы, требования — это его ОПЫТ прошлых лет!

Первичная цель взрослого — быстро и беспощадно уничтожить в себе «раба».

Генеральная цель — оздоровить свою психику ради формирования и развития самообучающейся личности ребёнка.

А для этого взрослым надо:

- преодолеть свои страхи;

- развеять свои сомнения;

- устранить последствия своих прошлых детских обид.

Вот только тогда любой взрослый, а в особенности, родитель сможет запустить собственные процессы:

- самообразования,

- саморазвития,

- самореализации,

- самоутверждения.

В чём родительская ошибка?

Она заключается в том, что родители перекладывают собственное желание самоутверждаться на хрупкие плечики ребёнка, забыв, что у него должна быть своя жизненная траектория саморазвития.

Ребёнок не обязан реализовывать МЕЧТЫ родителей! Вы согласны?

Я настоятельно рекомендую — одолейте свой СТРАХ, но не за счёт ребёнка.

Как педагогу, так и родителю необходимо осознать — ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ?

Понять то, что закалив свой дух, Вы сможете преодолеть препятствия к цели — самореализоваться. Ведь именно Ваш мощный дух выстраивает и направляет процессы самоутверждения, самосовершенствования на пути к УСПЕШНОСТИ.

Дело в том, что психическая, физическая и интеллектуальная составляющие личности ребёнка должны быть в РАВНОВЕСИИ, чтобы он мог саморазвиваться по законам природы развития.

Следует глубоко осознать, осмыслить и понять, что добиваясь своих целей в этой жизни, педагоги и родители делают счастливыми не только себя, но и личность ребёнка, помогая ему бороться за собственный успех.

Между тем, успех детей на приводит к лишениям педагогов и родителей, а скорее даже помогает и приносит им удачу.

Преуспеть — это долг педагогов и родителей, долг перед самим собой, перед детьми.

Успех каждого субъекта когнитивно-образовательной деятельности принесёт пользу всей триаде: ребёнку, педагогу и родителю.

ДЕРЗАЙТЕ!!!

Свежие комментарии